Das Beste an meinem Beruf ist ...

... das Privileg zu haben, frei zu denken und neue Ideen zu entwickeln, welche vielleicht Wirklichkeit werden. (PS)

... kein Tag ist wie der andere. (PW)

Der wichtigste Rat für meine berufliche Karriere war ...

... die Ideen aus dem Kopf zu skizzieren, um Platz für die konkrete Lösung zu schaffen. (PS)

... nicht zwingend auf den Rat von anderen zu hören. (PW)

Als Glück empfinde ich ...

... jeden Tag mit einem tollen Team zusammenarbeiten zu dürfen und gemeinschaftlich unsere Konzepte weiterzuentwickeln. (PS)

... gemeinsam die schönen und auch die schlechten Dinge zu meistern. (PW)

Gar nicht leiden kann ich ...

... unsere Verkomplizierung der Bau- und Planungsprozesse durch Normierungen der Bau-Lobby und den unzähligen Regeln und Standards, welche das Bauen verteuern. (PS)

... wenn Projekte nach der Genehmigungsplanung (und manchmal auch schon davor) in der Schublade landen, insbesondere wenn ein Wettbewerbserfolg damit verbunden war. (PW)

Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass ...

... Projekte von der Bauherrschaft auch wieder aus der Schublade geholt werden.

Wenn es mal nicht so rund läuft ...

... tauschen wir uns meistens gemeinsam zu zweit aus und finden dadurch eine Lösung.

Zuletzt staunte ich über ...

... den Einsturz der Carolabrücke in Dresden und die Debatten zum Wiederaufbau. (PS)

... sowie das offensichtliche Ausbleiben eines Wettbewerbs für eine neue Brücke. (PW)

Was ich witzig finde ist ...

.... ironischer Umgang. (PS)

... und trockener Humor. (PW)

Was ich gar nicht gut kann, ist ...

... jemandem etwas vormachen. (PS)

... Probleme aussitzen. (PW)

Ich gebe mich gerne der Illusion hin, dass ...

... wir als Architekten auch die Gesellschaft beeinflussen können. (PS)

... alle verstehen, dass es eine Illusion ist, komplexe Probleme einfach zu beantworten. (PW)

Wenn ich zum Fenster an meinem Arbeitsplatz hinausschauen, sehe ich ...

… ins Grüne.(PS)

…und dahinter das Militärhistorische Museum von Daniel Libeskind. (PW)

Last but not least:

Sie haben den Wettbewerb Rathaus der Zukunft gewonnen (wa-2038399): Nördlich des Alexanderplatzes, am Haus der Statistik (ehem. Birthler-Behörde), soll der Rathausneubau entstehen. Eine Orientierung an seinem städtebaulichen Umfeld (Kollhoff) war sicher eine der Herausforderungen. Wie greifen Sie in Ihrem Entwurf das Hochhausthema auf?

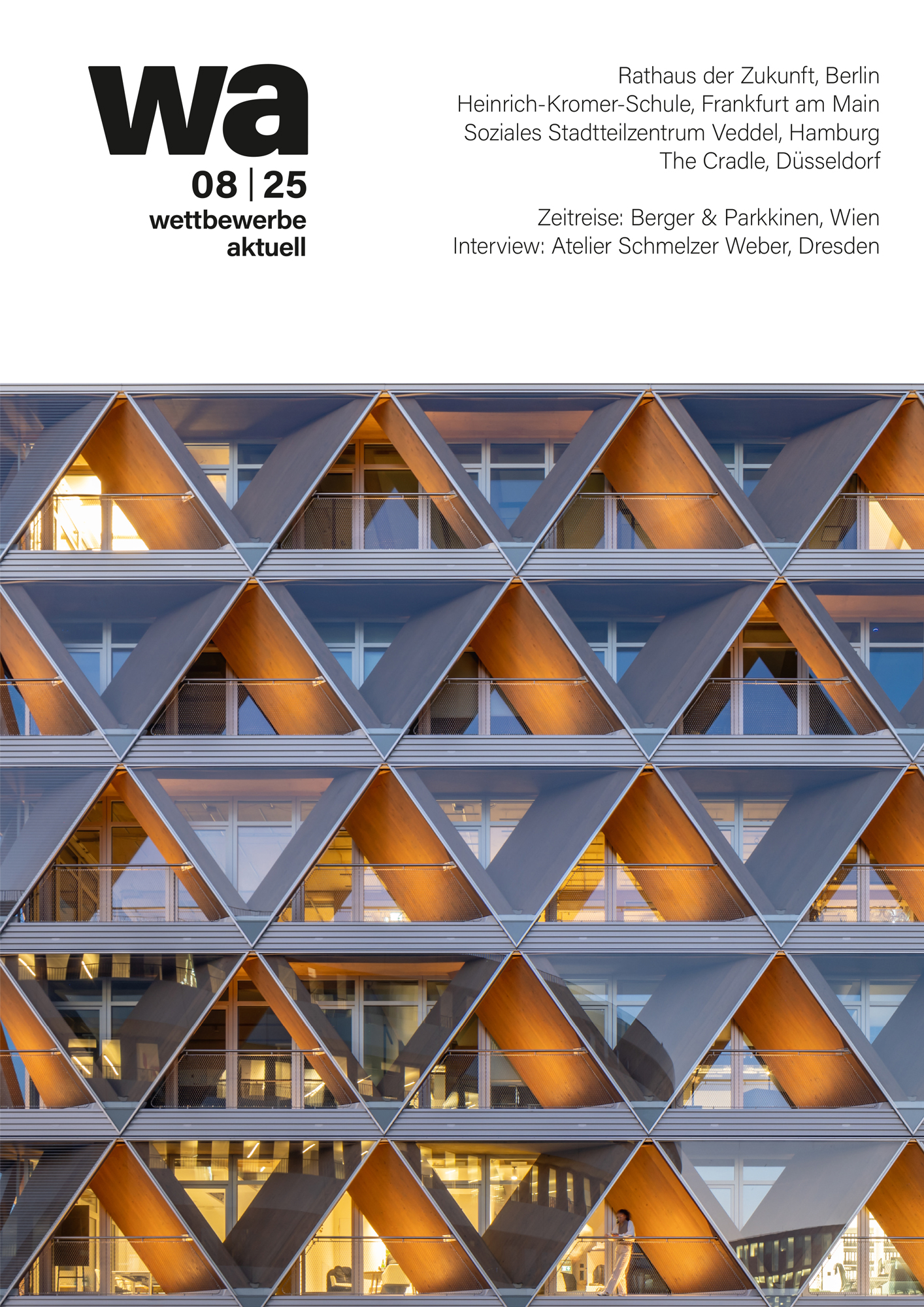

Gestaltprägend für unseren Hochhausentwurf ist das nähere städtebauliche Umfeld wie zum Beispiel das „Haus des Reisens“ mit der flachen Sockelzone und den schmalen Hochhausscheiben. Die umliegenden DDR-Bauten folgen dem strukturellen inneren Konstruktionsprinzip und bilden eine robuste und tektonische Fassade zum Stadtraum. Der neue Rathausbau steht im Spannungsfeld der ehemaligen Grenzzone zwischen Ost und West.

Grundsatz unseres architektonischen Konzeptes ist es, ein städtisches Rathaus mit eigener Identität in seinem geschichtlichen Umfeld zu schaffen, welches mit den vorhandenen und zukünftigen Bauten in Kommunikation tritt. Der Hochpunkt fußt auf einem robusten Sockel und gliedert sich städtebaulich in den Höhen der verschiedenen Baukörper und bildet in jede Richtung grüne Terrassen auf den Dachflächen. Der Neubau bedient sich dem klassischen Entwurfsprinzip in Basis, Schaft und Kapitell. Der Sockel bildet die Basis mit der Faltung in der Fassade, wobei das EG und die erste Etage in der Höhe zusammengezogen werden. Die Faltung wird subtil in den Stützenbereichen über das gesamte Gebäude gezogen und endet im oberen Gebäudeabschluss mit einem Stadtbalkon für die Bevölkerung. Der ikonische Stadtbalkon erzeugt mit der umlaufenden Terrasse und der Nutzung als Trauebene mit Café einen identitätsstiftenden Gebäudeabschluss mit Fernwirkung. Das gesamte Haus steht im engen Dialog zur Ostmoderne und der Geschichte Berlins bis in die heutige Zeit und wird mit einem wertigen Travertin bekleidet, wobei die Sockelzone und der Gebäudeabschluss des Natursteins in der Oberfläche bearbeitet sind. Der umlaufende Arkadengang stärkt den öffentlichen Raum und leitet zum Haupteingang im Süden von Richtung des Alexanderplatzes, welcher sich vom Vorplatz durch die Zweigeschossigkeit in der Fassadengliederung klar abzeichnet. Durch die umlaufenden verschiedenen öffentlichen Nutzungen im Arkadengang entstehen keine Rückseiten im Stadtraum, was zu einer aktiven Belebung des Umfelds beiträgt. Das Hochhaus soll als nachhaltiger Holz-Beton-Hybrid-Bau entstehen, welcher dem Low-Tech-Prinzip folgt. Die Dachflächen werden intensiv begrünt und der Vorplatz soll komplett entsiegelt werden, um der Aufheizung unserer Städte zeitgemäß entgegenzuwirken.

Peter Weber

studierte an der Hochschule in Dessau, der Florida Atlantic University in Fort Lauderdale sowie an der Technischen Universität Dresden.

Seit 2022 hat er einen Lehrauftrag an der Hochschule Anhalt am Bauhaus Dessau.

Paul Schmelzer

studierte nach seiner Ausbildung als Bauzeichner an der Fachhochschule Erfurt und der Technischen Universität Dresden.

Seit 2022 hat er einen Lehrauftrag am Lehrstuhl für Konstruieren und Entwerfen der TU Dresden.

Das Büro Atelier . Schmelzer . Weber wurde 2018 in Dresden gegründet. Der Schwerpunkt der Akquise liegt in der Bearbeitung von Wettbewerben mit derzeit über 60 Preisen und Auszeichnungen.