Prof. Hansjörg Göritz, August 2025

Das seltene Privileg zum Bau dieses gesamten Landesforums mit Parlament und Garten begann Jahre vor dem Wettbewerb. Ursprünglich hatte Luigi Snozzi 1987 den internationalen städtebaulichen Wettbewerb gewonnen (wa-2000315) – ein Jahr nach unserer Studiogründung. Meisterhaft klar zeugte sein Entwurf vom Rationalismus eines kritischen modernen Regionalismus der vier „Großen Tessiner“ der mich bereits lange und tief geprägte hatte, Snozzi jedoch auf dem langen Weg zum Bau letztlich scheitern ließ.

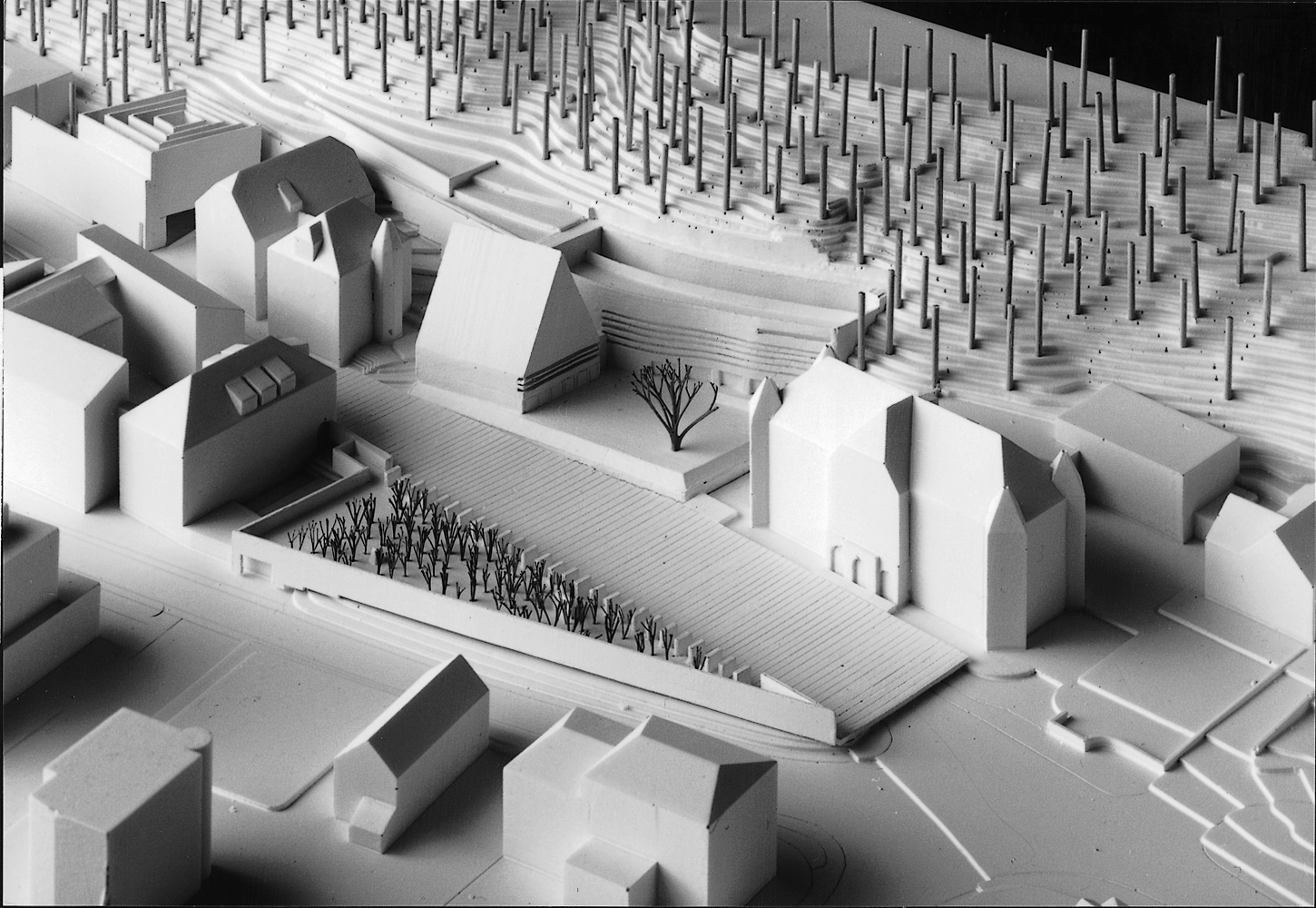

Auf Reisen durchs Rheintal ins Tessin und nach Italien ergab sich nie ein Abstecher über den Rhein ins Fürstentum – bis zur ersten Wettbewerbseinladung zum Landesmuseum 1998 (wa-2002665) – gegen Snozzi und 28 weitere europäische Kollegen. Unser zweiter Preis ergab 2000 eine erneute Wettbewerbseinladung für das Landesparlament, ohne Snozzi. Unter 29 Arbeiten war unsere erfolgreiche selbstverpflichtete Lösung „Fortsetzung“ die einzige Ermöglichung eines Ensembles – und damit eine Referenz auf Snozzis Grundlagen – die für alle hätte Ansatz sein können. Von Beginn an betonten unsere Bauherren ihre Wertschätzung hierfür. Konsequent hatten wir die Gesamtleitung zum heutigen Gesamtentwurf.

Diese Arbeit und die tiefe Verbundenheit mit dem Fürstentum gründen auf der Überzeugung, identitätsstiftende Orte enstehen aus fundamental kontextueller Auseinandersetzung mit dem Essentiellen und den prägenden Bauwerken. Unsere intensive Arbeit mit den Bauherren und ihren klaren Bauten verfolgt nicht das Schillernde, sondern vielmehr die elementare Alltäglichkeit einer erneuert einzufordernden Architektur-Konvention im besten Sinne. Diese Haltung wurde auch hier zum Fundament. Langsam Liechtensteins Qualitäten, Dimensionen und Grundbefindlichkeiten schätzen zu lernen, erinnerte mich an die Eigenwilligkeiten meines Aufwachsens in der niedersächsischern Landschaft. Prozesse verlaufen ungewohnt authentischer, tiefer gehender. So stand die Wettbewerbsarbeit zur Entwicklung eines hier selbstverständlichen Projektes im Studio unter dem Leitmotiv „Erhabene Bescheidenheit“ oder „Bescheidene Erhabenheit“. Diese Wertebasis zur Erschaffung des Zeitlosen und einer neu zu entdeckenden Wesentlichkeit, welche die Zeit und ihren Design-Verschleiß überdauern, bleibt angesichts des generell abhanden gekommenen Consensus schwierig, solange Preis mit Wert, Masse mit Güte, das Einzelne mit dem Ganzen und Trend mit Zeitlosigkeit verwechselt werden.

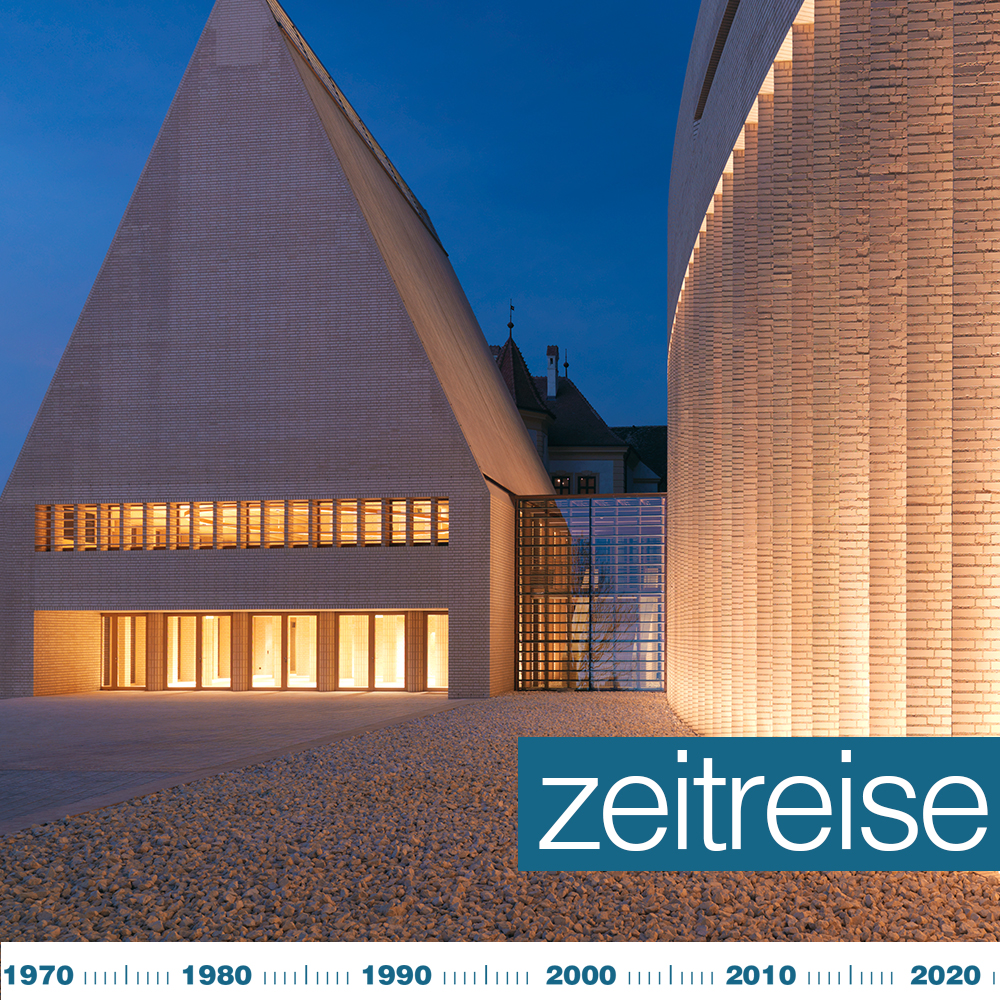

Diese Grundvoraussetzungen waren hier Inspiration bei dem Versuch einer neu interpretierten, lesbaren urbanen Neuformung. Je klarer und wesentlicher Lösungen gelingen, desto eindrücklicher wird ihre bleibende Ausdruckskraft. Wenig war dafür neu zu erfinden. Vieles wurde neu entdeckt oder wiedergefunden. Historische Typologien wie Stadthaus und Stadtscharn waren getragen von den Säulen seiner Kornspeicher, in denen man heute wandelt. Die Kenntnis des Bewährten, es modern in Neues von ebenso zeitloser Gültigkeit zu übersetzen, wurde hier also zur stadträumlichen Setzung weniger, simpler baulicher Gesten. Baumassen materialisieren typologisch die Gewaltenteilung. Das so genannte „Große Haus“ der Regierung als Exekutive stellt bereits eine der drei demokratischen Staatsgewalten. Das so genanntes „Hohe Haus“ für das Parlament als Legislative hat somit den anderen Pol im neuen Regierungsviertel darzustellen. Das Auseinanderrücken erzeugt Zwischenraum für die Zwiesprache beider Gewaltenzentren. Snozzi hatte das fatal abgelehnt. Das Hohe Haus erhielt dabei symbolisch die gleiche Höhe wie das Große Haus. Seine herausragende Rolle ist im Ensemble signifikant eigenständig verkörpert. Etwa so, wie manche alte Ratshalle noch heute für das Selbstbewusstsein der Bürgerschaft wohlhabender Handelsstädte steht und dabei wenig mehr zu sein braucht als die Urform eines Hauses. Die Arbeit darin sollte im Wortsinn „gut bedacht“ sein. Darin und darunter bildet sich ebenso deutlich der Ratsschluss in der Tafelrunde der Abgeordneten ab.

Zugleich wird mit dem Souverän zusammen unter einem Dach und auf einer Ebene getagt. Das dienende „Lange Haus“ verkörpert typologisch den „Langen Jammer“ und verbindet alle Elemente räumlich. Der Raum – Außen- wie Innenraum – im bewusst gesetzten Licht als größter gemeinsamer Nenner beim Bauen ist Kernanliegen. Sein stiller Gefährte ist das pure Material. Raumkonzepte sind nichts ohne ihre homogene Materialwerdung. Konsequent schloss sich so später das Landesarchiv abschließend daran an.

Dabei direkt noch das Ensemble eines Regierungsviertels zu einem Landesforum mit einem nicht geforderten Garten zu formen – und damit Landesregierung, Landesmuseum, Landesarchiv und Landesbank zur Agora zusammenzubinden – macht das Projekt zur einer homogenen Korona, mit dem Schloss im Panorama darüber. Zwar sind Polarisierungen deutlichen Haltungen immanent, doch solche selten gewordene Formung erlebbaren [Stadt]Raumes zum wichtigen Ort, maßgeblich mitgetragen vom Landtagspräsidenten, Regierungschef und örtlichen Partnern, findet weite internationale Anerkennung.

Landesparlament Vaduz: wa-2003720

Prof. Hansjörg Göritz, August 2025

Hansjörg Göritz

Hansjörg Göritz, AKN, FL, BDA aoM, DWB, Intl Assoc AIA, AFAAR, ist ein deutsch-amerikanischer Architekt, Designer, Professor und Autor purer und minimalistischer Architektur, welche Ort, Raum, Licht, und Material in den Vordergrund stellt.

Er begann Anfang der 1980er-Jahre mit der Absolvierung einer Maurerlehre, als Architektur-Autodidakt, und studierte dann an der AA in London. 1986 gründete er Hansjörg Göritz Studio GbR, heute vertreten in Deutschland und den USA. Anerkennungen sind die Landesnominierung für den Villa Massimo Rom-Preis 1988, die Nominierung für den Erich-Schelling-Preis 1998, der nationale Deubau-Preis für junge Architekten 1994 und der Kunstpreis Baukunst der Akademie der Künste Berlin 1996. Zu den mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichneten Bauten zählen beachtete Privathäuser, der auf der Biennale Venedig 1996 ausgestellte Expo 2000 S-Bahnhof Hannover Nordstadt, der internationale Brick Award 2010 sowie die Auszeichnung Gutes Bauen des Architekturforum Ostschweiz für das Forum, Garten und Parlament in Liechtenstein. Seine Beiträge zu einer kontextuell gebauten Umwelt wurden im Jahr 2000 in die Sammlung des Genfer Aga Khan Trust for Culture aufgenommen und 2008 von der Potsdamer Bundesstiftung Baukultur als kulturelle Paradigmen herausragender Architekturkonvention ausgezeichnet.

Als Juror und Preisgerichtsvorsitzender wirkt er an zahlreichen baukulturellen Wettbewerbsentscheidungen mit, u. a. 2002 für das Dokumentationszentrum an der Gedenkstätte Konzentrationslager Bergen-Belsen (wa-2007509).

2002 bis 2006 war er in den Gestaltungsbeirat „Kollegialkreis“ des Stadtbaurats der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover berufen und von 2000 bis 2008 Mitglied der staatlichen Baukommission im Fürstentum Liechtenstein.

2007 erhielt er die Einladung zu einem Vorschlag als Kurator für den deutschen Pavillon der Architekturbiennale Venedig 2008.

Er lehrt seit 1995; als Professor in Dortmund 1999–2001 und seit 2007 mit Ruf als ordentlicher Professor an der University of Tennessee – dort 2012 ausgezeichnet mit der Prometheus-Medaille für Educational Leadership. Als Gast hat er an zahlreichen Institutionen unterrichtet, Vorträge gehalten, Abschlusskritiken gegeben und ausgestellt – u. a. an der Accademia in Mendrisio, in Trondheim, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Zürich, Yale und am Bauhaus Weimar. 2013 wurde er Affiliated Fellow der American Academy in Rome.